di Franco Casoni

di Franco Casoni

“La vita è come andare in bicicletta. Se vuoi stare in equilibrio devi muoverti”

Albert Einstein

L’esigenza di riacquistare una nuova bicicletta, poiché la mia precedente era andata distrutta nel noto incidente, mi ha invogliato a prendere visione dei progressi tecnologici che si sono andati sviluppando negli ultimi anni in questo settore merceologico , ben conosciuto, ma, a mio parere, non troppo dai non aficionados. Pertanto propongo, a seguire, una breve storia della bicicletta, per chi fosse curioso di apprenderla.

Precedentemente, oltre 35 anni fa, per le solite strane combinazioni di eventi legati al mio lavoro di allora, in particolare la realizzazione di una fabbrica per la produzione di biciclette in Libia, a motivo del quale si era entrati in contatto con parecchi produttori di componentistica per le biciclette in Italia, e soprattutto per la vicinanza di un collaboratore molto più esperto di me nel ramo - addirittura corridore nella categoria “allievi” - avevamo affrontato insieme il compito di assemblare una bici da corsa, partendo da zero, selezionando cioè ad uno ad uno i vari componenti, acquistandoli direttamente dai produttori, per poi divertirci ad assemblarli nel box di casa. Così: dalla ditta Columbus (celeberrimo produttore di tubi per telai, con sede a Lambrate) avevamo acquistato tubi e forcella in acciaio speciale, dalla ditta Ciocc avevamo fatto saldare il telaio e assiemare il carro e le forcelle, poi avevamo acquistato raggi e cerchi in alluminio per poter montare le ruote, con grandi difficoltà per la corretta angolazione dei raggi stessi dal mozzo al cerchio; analogamente freni, movimento centrale, cambio. manubrio, sella e quant’altro necessario erano stati individuati, acquistati, e finalmente installati sul telaio. Questa splendida bici (“splendida” perché realizzata con le mie mani), lucida di cromature e di una bellissima vernice esiste e funziona egregiamente ancora.

Ma per le inevitabili evoluzione nella tecnologia e nella moda, circa 12 anni fa avevo acquistato una nuova bici da corsa: quest’ultima, cui ero tra l’altro molto affezionato perché ormai da lunga pezza fedele compagna di avventure (citerò soltanto il “pellegrinaggio” sulla via Francigena dall’Arcivescovado di Milano, con benedizione dell’arciprete del Duomo, fino al sagrato di S. Pietro in Roma, ricevuti in udienza pubblica dal Papa Benedetto XVI, con un gruppo di amici qualche anno fa), era una bici da corsa “team replica” ossia identica formalmente a quelle dei corridori professionisti, con un leggerissimo telaio in lega di alluminio, uno splendido cambio Shimano Dura Ace a 9 velocità ed una moltiplica detta “compatta”, per via dei rapporti non troppo impegnativi, adatti ad un minore sforzo in salita, per noi ciclisti ormai di una certa età. Ma come detto, un grave incidente me ne ha privato, distruggendola - insieme a parecchie mie ossa -, e una volta rimessomi in piedi, sono stato costretto ad acquistarne una nuova.

Così, spinto dalla curiosità di analizzare le più recenti innovazioni tecnologiche adottate dai costruttori di bici, ho curiosato tra libri e riviste e ripercorso la breve storia evolutiva della bicicletta, da mezzo riservato ad una ristretta élite, a sostituto del cavallo per una coppia di banditi nell’assalto al treno nel lontano Far West, fino ad essere una fedele compagna di viaggio di qualche viaggiatore intorno al mondo, o più semplicemente compagna inseparabile nella vita quotidiana di tanti appassionati.

Si stima che a cavallo del 1890 ci fossero negli USA ben 150.000 ciclisti, e che il prezzo della bicicletta fosse la metà del reddito annuo di un operaio. Ma già 10 anni dopo l’industria della bicicletta era diventata adulta, la sola industria americana aveva prodotto ben 1.200.000 bici in un anno, con 300 aziende, la più famosa delle quali era la Columbia. E alla fiera della bicicletta di Londra, a cavallo del secolo, erano stati esposti ben 3000 modelli.

Ma come è nata e come si è evoluto questo strano mezzo di locomozione?

Dal punto di vista fisico, i muscoli più potenti sono quelli delle gambe, da cacciatori dell’età della pietra: il 40% del peso corporeo di trova negli arti inferiori, e allora la bicicletta, tra i mezzi a propulsione umana, sfrutta i muscoli delle gambe in modo pressoché ottimale. Qualcuno ha osservato che con gli organi di trasmissione della bici, pedivelle - movimento centrale – catena - pignoni - ruota, si è raggiunta la vetta della ricerca di efficienza degli utensili, nell’evoluzione tecnica. Con evidente ottimizzazione della potenza muscolare, al contrario della manovella, del remare, arare, segare, scavare, spalare, sollevare, tutte attività, queste ultime, che richiedono un utilizzo predominante dei muscoli della mano, del braccio e della schiena. Persino il primo sommergibile, natante in ghisa da 15 m di lunghezza, usato dai confederati durante la civil war americana, era azionato da un equipaggio di 7 uomini che a mano facevano ruotare l’albero dell’elica con un verricello. O basti ricordare gli studi di Leonardo (quello bravo, da Vinci) evidenziati nel Codice Atlantico per le varie macchine, tutte, più o meno, mosse dalle braccia (macchina per volare, ecc.)

I primi mezzi di locomozione (draisina) erano sostanzialmente due ruote intorno ad un telaio in legno, assolutamente simili alle biciclettine senza pedali che oggi sono forniti in dotazione ai bambini più piccoli per far imparare loro il senso dell’equilibrio. Il passeggero era seduto su un’asse di legno, e muoveva il mezzo semplicemente camminando. Si era comunque incrementata la velocità del procedere a piedi di circa il doppio, e si risparmiava fatica.

La prima draisina fu inventata nel 1817: 2 ruote da carrozza in legno allineate, una panca in legno per sedile, e un rudimentale sterzo. Si comprese che si poteva stare in equilibrio su 2 ruote allineate solo se è possibile sterzare. Ma se la tecnologia per realizzare la draisina esisteva da millenni, perché si è arrivato solo nel 18mo secolo a realizzarla? Forse perché non si pensava possibile restare in equilibrio su 2 ruote in linea. Era comunque costosa e pesante (circa 45 kg), e lo stato delle strade non ne rendeva possibile un largo uso. Inoltre per poter usare la draisina furono aperte scuole di guida per aspiranti ciclisti, come oggi si frequentano scuole per imparare a guidare l’automobile!

Il primo sistema di trasmissione installato su prototipo di bicicletta era ancora azionato a mano, una manovella che mediante ingranaggi faceva muovere la ruota anteriore.

Un grande balzo in avanti fu il collegare pedivelle e pedali rotanti al mozzo della ruota anteriore di una draisina, e fu il velocipede.

Il velocipede, o highwheeler , aveva la ruota anteriore assai più grande di quella posteriore, e i pedali direttamente calettati sulla ruota anteriore. Il solo montare in sella era un problema assai critico, ed il rischio di caduta assai elevato. Inoltre anche sterzare con la ruota anteriore, sulla quale si esercitava la potenza del moto, era problematico, e rischioso per l’incolumità dell’avventuroso ciclista. Anche per poter impiegare il velocipede era necessario frequentare appositi corsi di guida.

Mark Twain scrisse: “Prendetevi un biciclo. Non ve ne pentirete, se rimarrete in vita!”

Ma il sistema apriva la strada all’ottimizzazione della potenza muscolare.

Il veicolo era in ferro battuto e legno, era difficile da manovrare, pesante, costoso, ed estremamente scomodo, infatti era soprannominato boneshaker (scuotiossa).

I biologi hanno potuto verificare soltanto molti secoli dopo che l’azione della pedalata si accorda quasi alla perfezione con il rapporto ottimale tra ristoro e lavoro muscolare: infatti agendo sulle pedivelle la gambe spingono per 60°, per i restanti 300° i muscoli principali della gamba sono a riposo, in grado di essere irrorati di sangue e quindi di nuova energia.

Un inconveniente della soluzione proposta per il velocipede era la presenza di un unico rapporto “corto”, che non consentiva di variare molto la velocità: era necessario cioè far mulinare i piedi per aumentare appena la velocità. Un espediente per ottenere un rapporto più lungo era aumentare il diametro della ruota anteriore: per anni le dimensioni della ruota anteriore continuarono a crescere, ma il limite era la lunghezza della gamba del ciclista! Le ruote crebbero fino ad un diametro di 1,5 m, ma cresceva contemporaneamente la difficoltà a gestire questi veicoli, come pure a salire in sella.

Il velocipede portato da Parigi nel 1868 a Coventry (Inghilterra) fu modificato da Starley che realizzò il modello Ariel, praticamente la prima bicicletta con pedali.

Si trattava di trovare un sistema che permettesse una frequenza di pedalata adatta alla capacità umana di produrre potenza e trasmettere quella potenza alla ruota motrice con il minor dispendio di energia. La soluzione fu trovata dopo molte sperimentazioni: con una trasmissione a catena alla ruota posteriore, invece che a quella anteriore. Si poteva altresì allungare il rapporto accoppiando una ruota dentata anteriore di dimensioni maggiori (corona o moltiplica) ad una più piccola sul mozzo posteriore (pignone), in modo da moltiplicare la rotazione dei pedali alla ruota motrice. Si poterono così costruire bici con 2 ruote uguali, e ridotte, e garantire una guida più sicura (safety bicycle). La bicicletta aveva assunto la sua forma definitiva!

La prima bicicletta col telaio a losanga, la Rover safety, fu costruita nel 1885 a Coventry da Starley: “safety”, di “sicurezza”, perché aveva 2 ruote uguali, e piccole, perché il baricentro del ciclista era sopra la parte centrale della bici, e il ciclista poteva toccare terra con i piedi senza inutili acrobazie e senza cadere!

Per il telaio si cominciò ad usare l’acciaio, poi si utilizzarono i tubi in acciaio al carbonio, con sezioni importanti per reggere alle sollecitazioni, ma ancora pesanti. Si passò poi ad acciai legati (cromo-molibdeno), più resistenti a parità di sezione, o meglio di pari resistenza ma con minori spessori, e quindi con minor peso. Poi si sono assottigliate le estremità dei tubi in corrispondenza delle giunzioni, sempre in favore della riduzione del peso.

Si è poi passati dall’acciaio all’alluminio, alle leghe di alluminio, al titanio ed ai materiali compositi quali fibra di carbonio. Ma sostanzialmente la forma a losanga non si è più modificata, se non marginalmente (slope). Oggi una bici da corsa completa pesa su 7 kg! Ma il telaio sopporta sollecitazioni dinamiche prodotte da corridori sugli 80-90 kg che corrono su strade anche sconnesse a 80 km/h! e il solo telaio pesa poco più di 1 kg!

In seguito il sistema di trasmissione ha permesso lo sviluppo dei rapporti di trasmissione variabili (cambio), che rendono più efficace la pedalata in condizioni diverse, e della ruota libera, meccanismo di innesto unidirezionale che consente alla ruota posteriore di procedere per inerzia, sganciata dal movimento dei pedali. Ma all’inizio la ruota posteriore aveva solo 2 rapporti, un pignone a scatto fisso montato su un lato della ruota con un rapporto lungo serviva per pedalare in pianura, l’altro, con meccanismo di ruota libera sull’altro lato della ruota, con un rapporto più corto serviva per pedalare in salita. Purtroppo per cambiare rapporto bisognava togliere la ruota posteriore e girarla, svitando il dado ed controdado inchiodati dal fango! Oggi sono tornati di moda questi modelli, con 2 rapporti alla ruota posteriore, e scatto fisso, ma ovviamente con telai leggeri e coloratissimi.

Nel 1930 Tullio Campagnolo inventò il sistema di bloccaggio rapido dei mozzi: non più dado e controdado, ma un perno in acciaio passante nel mozzo ed una leva ad eccentrico. Oggi quasi tutte le bici di un certo livello non possono farne a meno.

Tullio Campagnolo inventò anche il deragliatore posteriore a parallelogramma, il modello Cambio Corsa fu usato trionfalmente nelle tappe di montagna da Gino Bartali nel Tour de France del 1948. L’evoluzione è stata assai proficua: oggi i cambi per bici da corsa hanno 11 rapporti ai pignoni, e 2 corone alla moltiplica per un totale di 22 rapporti (le automobili arrivano solo a 8!); le mountain bike hanno 10 rapporti e 3 moltipliche. Ciò ha comportato decise riduzione dello spessore dei pignoni, e miglioramenti della catena di trasmissione, mantenendo, anzi migliorando la resistenza del gruppo alle sollecitazioni.

Altro componente importante è la catena di trasmissione del moto. La catena a rulli fu brevettata nel 1880 dall’ingegnera svizzero Renold, ed è rimasta quasi uguale fino ad oggi. Consiste in due tipi di maglie alternate: le piastre delle maglie interne sono unite da bussole sulle quali scorrono i rulli. Le piastre delle maglie esterne sono tenute da perni che passano attraverso le bussole delle maglie interne. Così l’innesto della catena sui denti della corona e dei pignoni risulta più fluido riducendo attrito e usura. Ovviamente anche i cuscinetti a sfera hanno fatto il loro ingresso nell’evoluzione tecnologica, con grandissimi vantaggi: cuscinetti a sfera si trovano nel movimento centrale, nei mozzi delle ruote, nello sterzo, nel cambio.

Togliete le ruote e la bicicletta non sarà più! Come precisa la parola biciclo: 2 ruote!

Anche le ruote hanno subito evoluzioni incredibili: dalle ruote per carrozze si è passati ai cerchi in legno, ai cerchi in acciaio con raggi di metallo, ai cerchi in lega o in titanio, con raggi sagomati, per mantenere la forma e migliorare l’aerodinamicità. L’adozione dei raggi in acciaio è connessa all’uso di mozzi forati per l’alloggiamento dei raggi stessi. I raggi connettono rigidamente il cerchio ai mozzi: sembrerà strano ma i raggi “lavorano” a trazione (tiranti), non a compressione (puntoni), come succedeva con i raggi in legno delle ruote da carrozza. I raggi in acciaio infatti sono così sottili da non poter sostenere il carico di punta, ma reggono benissimo alla sollecitazione del cerchio nella posizione opposta al carico stesso. Il sistema di incrocio dei raggi è determinato dall’usa della bici, e dalle sollecitazioni che in particolare la ruota posteriore sopporta, per il peso dinamico del ciclista e per la trazione che esercita per trasmettere il moto.

Ma soprattutto dai cerchioni in ferro dei velocipedi si passò ai cerchi in ferro con strisce di gomma. Solo nel 1880 Dunlop inventò i copertoni in gomma con camera d’aria compressa, che ammorbidivano non di poco le asperità della strada, e li battezzò pneumatici.

Oggi ci sono pneumatici di ogni tipo, dimensioni, pesi, scolpitura, adatti ad ogni sorta di impiego, dalle bici da corsa alle mountain bike, ai pneumatici da neve, alle bici da turismo.

Si deve considerare che la massa rotante in una bicicletta contribuisce per il doppio al “peso” della bicicletta, per cui si cerca in ogni modo di alleggerire quanto più possibile i cerchi con i raggi (massa rotante) soprattutto per le bici da corsa di alta gamma.

Infine un cenno al sellino.

“la verità fa male. Certo non come saltare su una bicicletta dove manca il sellino”.

Pedalare per centinaia di chilometri provoca “indolenzimento” nelle parti tenere, nulla in confronto al dolore che provocavano le prime “selle”, tipo asse di legno delle prime draisine o velocipedi! Per quanto si siano migliorati forma e materiali per le selle, è necessario comunque provvedere all’assuefazione, e alla formazione di opportuni “rinforzi” della pelle (calletti), nonché ricorrere ad apposite creme, tipo la Fissan per i neonati, per alleviare la sofferenza!

Resta famosa la marca Brooks quale produttore di selle di elevato confort, dal know-how acquisito per le sellerie ed i finimenti per cavalli nei secoli scorsi.

Infine un cenno ai lasciti delle biciclette nel campo della tecnologia.

Le principali invenzioni adottate per le biciclette furono trasferite quasi integralmente alla nascente industria delle automobili: catena di trasmissione, ruote con raggi e pneumatici, cuscinetti a sfera, tubazioni in acciaio, ingranaggi differenziali, ecc.

Molti pionieri dell’industria automobilistica erano ex meccanici di biciclette: Henry Ford, William Hillman, come pure molte aziende produttrici di biciclette si convertirono in industrie d’automobili: Bianchi, Singer, Peugeot, Opel, Morris, Rover, Hillman, Humber, Willys, ecc.

Le officine di riparazione delle biciclette furono infatti la base per le successive stazioni di servizio per auto.

Riproduzione riservata— Proprietà del presente sito Milano6.org

a cura di Franco Casoni, con la collaborazione di Marco Arecco e Paolo Vezzoni.

Anno 1952-53

capo gruppo, Luigi Radaelli

assistente ecclesiastico, Don Giovanni Foi

capo reparto, Giulio Zelli Jacobuzi

aiuti, Cesare Barioli

Campo invernale, Lanzo d’Intelvi

Campo estivo, Val Gerola

Sede, Oratorio di S Giovanni in Laterano

Il reparto viene rifondato a settembre del ’52 con pochi novizi e alcuni esploratori, la prima sede è nello scantinato della abitazione di Cesare Barioli, in via Lulli, 2.

Cesare, rover proveniente dal MI IV, sembra essere l’ispiratore della rifondazione del reparto, e l’animatore con Giulio delle attività.

Dalle memorie di Renzo Dionigi: “…. dopo avere lasciato dapprima il MI XIV – “troppo ricchi nel gruppo” – e quindi il MI IV – per dissidi con l’assistente ecclesiastico don Aceti – Cesare, irrequieto ab origine – egli stesso si definisce ribelle – aveva infatti proposto a Don Giovanni di costituire un reparto associato alla chiesa di S. Giovanni in Laterano in piazza Bernini. Cesare era però troppo giovane - diciassette anni – per dirigere un reparto,sebbene avesse già frequentato un campo scuola a Colico. Si ricordò allora di un vecchio amico di suo fratello al liceo di Merano, che infine accettò di fare il capo reparto: Giulio Zelli. ………… Il reparto, se ben ricordo, non era ancora ufficialmente costituito. Si dovette attendere il campo invernale di Lanzo d’Intelvi, dove, dopo un periodo di tre mesi di noviziato, il 3 gennaio 1953 feci la promessa che venne accolta dall’allora commissario regionale Giovanni Anderloni, presente appunto per dare ufficialità alla costituzione del reparto MI VI Marcel Loubens”.

Prime promesse dei giovani scout al campo invernale, con il nuovo foulard del MI VI, fondo nero bordato con tre strisce con i colori rosse verde e giallo.

Sono presenti 4 sq.:Cobra: Csq Giorgio Clerici (sq. formata da soli novizi, tra i quali Guido e Massimo Torelli e Marco Arecco), Pantere: Csq. Bruno Maiocchi, Scoiattoli: Csq. Renzo Dionigi, Aquile: Csq. Mimmo De Rota.

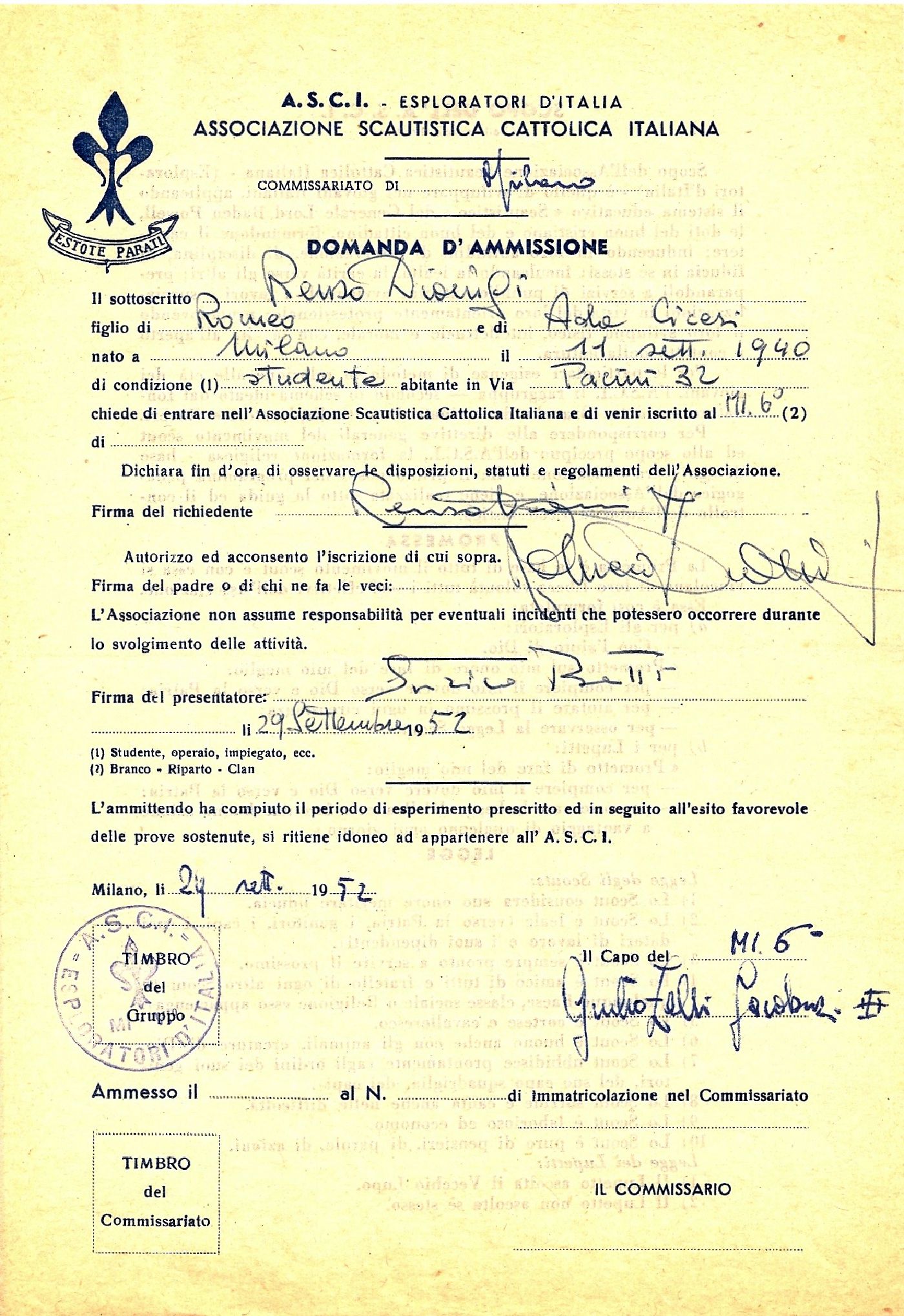

Nell’archivio di Gruppo è stata rinvenuta la domanda di iscrizione di Renzo Dionigi:

>> seguono le foto di questi anni:

Anno 1953-54

capo gruppo, Giulio Zelli Jacobuzi

assistente ecclesiastico, Don Giovanni Foi

capo reparto, Giulio Zelli Jacobuzi

aiuti, Luigi Vallini, Alessandro Gnocchi, Guido Macutz

capo branco Campo invernale, Lanzo d’Intelvi

Campo estivo, San Lugano - loc. Valle di Aguai (TN).

Sede oratorio, di S Giovanni in Laterano.

Campo S. Giorgio: Idroscalo di Milano.

Il campo invernale si svolge nella colonia di proprietà della Parrocchia di San Giovanni in Laterano (successivamente ceduta ai Salesiani). Nei primi giorni la neve è assente, ma finalmente il penultimo giorno arriva una abbondante nevicata che permette finalmente di usare gli sci.

La località del campo estivo viene raggiunta -prima ed unica volta- con un treno delle FS fino ad Ora e poi col trenino della FEVF (ferrovia a scartamento ridotto realizzata per scopi militari durante la 1a Guerra Mondiale) sino a S. Lugano e quindi a piedi sino al terreno prescelto per il campo, con tutta l’attrezzatura. Durante il campo: visita alla Comunità di Rito Orientale e S. Messa in Rito Greco, Veglia d’Armi nella chiesina di S. Lugano.

Al termine del Campo estivo Giulio Zelli lascia la direzione di reparto per la vocazione sacerdotale.

Per il reparto comincia un periodo di continui avvicendamento di capi reparto ed aiuti provenienti da altri gruppi scout, non potendo ancora il reparto contare su rover formatisi nel gruppo MI VI.

Sono presenti tre squadriglie: Scoiattoli csq. Renzo Dionigi; Aquile: csq. Giorgio Clerici; Pantere: csq. Bruno Maiocchi, vcsq. Angelo Botto Rossa,

si aggiunge successivamente la sq. Falchi: csq. Carlo Pericoli, vcsq.Giorgio Sforza

>> seguono le foto di questi anni:

Anno 1954-55

capo gruppo, Giorgio Mazzeri

assistente ecclesiastico, Don Giovanni Foi

capo reparto, Bob Lagarde

aiuti, Cesare Barioli

capo branco, Franco Faggioli

aiuti, Mimmo De Luca

Campo invernale, ai Piani dei Resinelli,

Campo estivo, Varena (TN).

Sede, via Villani 6, presso la piazza Leonardo da Vinci, nella stanza d’angolo, al primo piano della nuova sede dell’oratorio della parrocchia di S. Giovanni in Laterano.

Il nuovo caporeparto è Bob Lagarde, un rover francese presente a Milano per motivi di lavoro: precettore presso la famiglia Castelbarco e lettore di francese presso l’università di Milano. È un rappresentante dello scoutismo francese, porta nel reparto lo spirito della tradizione cattolica, dell’esercizio fisico impegnativo, del senso dell’avventura, delle attività tecniche: tra le altre attività introduce gli esercizi fisici proposti dall’insegnante specializzato Hébert. Grazie alle conoscenze di Bob, una Patrouille Libre (Panthers noirs) di scout francesi si associa al MI VI, il capo squadriglia è Jacques Marois.

Bob utilizzava per gli spostamenti una vetturetta peculiare, l’Isetta, a due posti, con unica porta anteriore, incernierata su un lato, e sulla quale era installato lo sterzo.

Anche Bob Lagarde rimane solo un anno come caporeparto, successivamente si trasferisce con la moglie a Cannes. Negli anni ’90 è tornato a Milano per salutare Don Giovanni, parroco della chiesa di S. Rita al Corvetto, occasione per incontrare anche alcuni dei primi scout di allora, tra i quali Renzo D., Franco C..

Il campo invernale viene tenuto nel rifugio gestito dal padre di Walter Bonatti, da poco tornato dalla famosa scalata al K2 nel luglio del 1954.

Renzo Dionigi, quale rettore dell’Università dell’Insubria, conferirà, molti anni dopo, a Walter la laurea Honoris Causa in scienze ambientali.

Alla spedizione sul K2 partecipa anche l’ing. Pino Gallotti, zio di Vittorio.

Al campo estivo, in seguito ad un fortissimo temporale il Reparto passa la prima notte di campo in una scuola elementare. Solo il giorno successivo ha inizio praticamente il campo con la realizzazione delle costruzioni: tende sopraelevate, alza bandiera, altare. Al Campo partecipa anche una Squadriglia francese delle Pantere Nere. Caposquadriglia Jacques Marois, Vice Marc e tra gli squadriglieri il fratello minore di Jaques: Yves. Durante questo campo si era criticata la decisione di Bob di posizionare le bandiere nazionali in modo che risultasse più alta fosse quella della squadriglia che avesse totalizzato il punteggio più elevato durante il giorno.

Sono presenti 4 squadriglie: Scoiattoli: csq. Renzo Dionigi, Aquile: csq. Giorgio Clerici; Pantere: csq. Angelo Botto Rossa, vcsq. Giancarlo Dominioni, Falchi: csq. Giancarlo Pegorari

Nell’agosto del 1955 Renzo Dionigi partecipa al Jamboree a Niagara-on-the-Lake in Canada; insieme ad altri 14 scout milanesi compie la traversata fino a Norfolk sulla nave mercantile Leone della Compagnia Grimaldi, la presentazione del suo filmato avviene al planetario di Milano. La trasvolata atlantica avviene con un aereo speciale (oggi: charter).

Probabilmente durante questo anno, in occasione di una uscita di reparto, Don Giovanni, mentre alla sera sta per raggiungere il reparto in compagnia del padre di Guido Torelli (presidente del consiglio dei genitori), viene morso da una vipera ad un piede: subito accompagnato in ospedale, si rimette presto.

>> seguono le foto di questi anni:

Anno 1955-56

capo gruppo, Giorgio Mazzeri

assistente ecclesiastico, Don Giovanni Foi

capo reparto, Giorgio Mazzeri

aiuti. Andrea Andena,

capo branco, Franco Faggioli

aiuti, Evenzio Zappettini, Mimmo De Luca

Campo invernale, Macugnaga, insieme al Branco Milano VI.

Campo estivo, presso Diga Cancano – San Giacomo di Fraele (SO)

Nel corso dell’anno, il capo reparto Giorgio Mazzeri, già aiuto istruttore del Mi VI prima edizione, viene sfiduciato: dalle note di Renzo D. si rileva che “grandi furono gli inconvenienti e le delusioni per la ‘gestione’ eccessivamente burocratica e formale. Decisione sofferta, che forse a quei tempi non aveva avuto precedenti in altri reparti, dando chiare indicazioni ancor più che del carattere del Mazzeri, dell’intraprendenza, determinazione e passione dei tre Capi Squadriglia”. C’erano stati diversi episodi per i quali si era avuto modo di criticare il comportamento del Capo Reparto, ma la classica goccia che fa traboccare il vaso si ha al ritorno di un’uscita ad Abbadia Lariana quando, prima di arrivare alla stazione ferroviaria, Giorgio incontra un conoscente in auto e sale in macchina con lui lasciando che il Reparto torni da solo col treno.

Dalle note di Marco A.: “La Corte d’Onore del MI VI, formata dai capi squadriglia, decide di sfiduciare Giorgio Mazzeri. Renzo Dionigi si presenta, in perfetta divisa, con la Fiamma di Reparto a casa del capo reparto e gli comunica la decisione dei 3 capisquadriglia Scoiattoli, Falchi, Pantere riuniti in Corte d’Onore. Segue un breve periodo di autogestione del reparto da parte dei capisquadriglia”.

Sono anni difficili per la direzione del gruppo, in quanto si sente molto la mancanza di capireparto, di capibranco ed aiuti validi e motivati; unico punto fermo per il gruppo rimane don Giovanni

Le attività sono caratterizzate anche da uscite di speleologia, in onore di Marcel Loubens, cui è dedicato il nostro reparto: in particolare sono frequentati il Buco del Piombo e il Buco della Volpe, due grotte abbastanza impegnative, rispettivamente sopra Erba e sul monte Bisbino. Si esplorano i cunicoli, si incontrano pipistrelli, e ci si imbratta di fango! Le oggettive difficoltà e le preoccupazioni espresse da alcuni genitori faranno interrompere questo tipo di uscite di reparto.

Il campo estivo, per la mancanza del caporeparto, si svolge con 2 sole squadriglie insieme al Milano XIII, capo Reparto Franco Malingri con aiuto Doi Malingri, a 2000 m di altitudine, nei pressi della diga del Cancano, allora in costruzione nel parco dello Stelvio. Per i rifornimenti si usava una vecchia “Balilla” che scendeva tutti i giorni a Bormio per fare la spesa. A causa dell’altezza del terreno scelto per il campo di notte fa molto freddo e chi dorme nelle tende sopraelevate si preoccupa di chiudere tutte le aperture del fondo con teli ed altro per non gelare. Non ci sono divieti di abbattere alberi, poiché tutta la valle sarebbe stata invasa dalle acque del lago artificiale, anche il vicino paese di San Giacomo di Fraele è sommerso, solo il campanile spunta dalle acque nei periodi di magra: si realizzano perciò le tende sopraelevate, e si fanno competizioni di velocità ad abbattere alberi con accette canadesi dal lungo manico, da impugnare a due mani. Il ruscello cui si attinge l’acqua e dove si lavano pentole e stoviglie è in fondo ad un ripido vallone, che bisogna scendere e successivamente risalire più volte al giorno: anche qui si lanciano sfide a chi è più veloce! I capireparto non usano tende, ma, nonostante il clima particolarmente aspro a quota 2000m, dormono in amache tese tra due pini, coperti da un leggero telo in caso di pioggia! I fratelli Malingri diventeranno successivamente celebri navigatori attraverso tutti gli oceani.

Ricorda Renzo D.: “l’impresa di quel campo fu di abbattere due grossi abeti e trasportarli in cima ad una vetta di un monte adiacente, superando un dislivello di 1000 m per erigere una croce. Credo sia stata la fatica più impegnativa che io e, certamente, tutti del gruppo abbiamo affrontato nella nostra vita scoutistica. I due abeti furono trasportati sulle spalle, opportunamente riparate dai sacchi a pelo di sei scout, che si alternavano ogni 15-20 minuti. Si giunse nei pressi della vetta dopo cinque-sei ore e nell’ultimo, più impegnativo, tratto riuscimmo ad issare in cima i due tronchi con l’ausilio di corde. Con enormi chiodi e a colpi di martello la croce venne allestita ed eretta alle tre del pomeriggio. Sfiniti, in raccoglimento, ascoltammo commossi Doi Malingri che improvvisò una preghiera di ringraziamento. Raggiungemmo il campo al tramonto. Nel 2000 ebbi occasione di tornare a san Giacomo di Fraele: la croce era ancora lì”.

A dicembre ricevono il brevetto di Seconda Classe (distintivo con il motto “Estote Parati) Gianni Polchi, Massimo Torelli e Marco Arecco

dopo aver superato prove teorico-pratiche. Fino ad allora nel nostro Reparto sono quasi tutti Piedi Teneri perché risulta difficile superare tutte queste prove a causa del rapido cambiamento dei Capi che devono avallare le competenze. Renzo Dionigi è l’unico ad aver già conseguito la Prima Classe (distintivo di seconda classe sovrastato dal giglio scout).

Il Branco, presente per il primo anno, proviene dal MI XVII, ed è sufficientemente numeroso.

Dal Branco, a fine anno, iniziano a salire al reparto i primi lupetti, il gruppo comincia a crescere per vie interne.

Anno 1956-57

capo gruppo, Carlo Guglielminetti

assistente ecclesiastico, Don Giovanni Foi

capo reparto, Carlo Guglielminetti

aiuti

capo branco, Franco Faggioli

aiuti

Campo invernale, Ponte di Legno

Campo estivo, Chiareggio in Val Malenco - loc. Pian del Lupo, con il Milano V

Il Campo Invernale si svolge presso la casa parrocchiale di Ponte di Legno: tutti i giorni gli scout salgono con l'autobus al Passo del Tonale, dove sciano, utilizzando anche i pochi skilift esistenti, per 1 ora al giorno fanno lezione di sci con un maestro. Mons. Andrea Ghetti “Baden”, assistente ecclesiastico regionale, fa visita al reparto al passo.

Carlo Guglielminetti è in questo periodo un ufficiale di complemento, che durante il servizio di leva

(servizio di prima nomina), a Milano svolge le funzioni di capo reparto, in incognito non avendo ottenuta l’autorizzazione dall’esercito (agli ufficiali non era permesso togliere la divisa dell’esercito, con problemi disciplinari in caso di inadempienza!). Don Giovanni si incarica di andarlo a prendere regolarmente presso la caserma dove presta servizio, mediante la sua Isetta.

Per il motivo summenzionato, il caporeparto non può presenziare al campo estivo, che viene così svolto insieme al MI V. Durante il campo, a causa di un vento fortissimo che dura a lungo, viene strappato il telone posto sopra il grande tavolo comunitario, per 44 persone - i pranzi e le cene erano in infatti gestiti in comune, con una squadriglia di servizio a turno - e viene abbattuta anche la grande tenda "Emilia" dove ci si raduna. Il reparto è costretto a rifugiarsi in una malga vuota, fino a quando cessa la tempesta.

L’hike di reparto ha come meta il rifugio Porro, a quota 1960, ed alla bocca della Vedretta del Ventina, ai piedi del ghiacciaio del monte Disgrazia; un secondo hike ha come meta il passo del Muretto.

Le attività durante l’anno si svolgono prevalentemente nelle brughiere e nelle torbiere che si trovano nella zona N-O di Milano (Garbagnate, ecc.), raggiungibili con i treni delle Ferrovie Nord Milano: le carrozze in quegli anni sono “folcloristiche” (oggi si definiscono “storiche”), con ingresso dai ballatoi aperti, alle 2 estremità, panchette in legno contrapposte e reticelle per i bagagli.

Da ricordare un gioco in uso in quegli anni, chiamato “palla scout”: si svolgono partite tra due squadre con regole simili al rugby, con mete alle due estremità del campo, ma il placcaggio era risolto con ingaggi allo “scalpo” per chi manteneva il possesso di palla. Successivamente questo gioco non venne più praticato.

Il reparto festeggia l’arrivo del nuovo Parroco Mons. Eugenio Manganini nella parrocchia di S. Giovanni in Laterano con alcune esibizioni, tra le quali una piramide umana su tre livelli. Non era ancora stata realizzata la tettoia antistante l’ingresso della chiesa.

La via Bonardi, adiacente alla sede, è ancora una via di “campagna”, in particolare le aree dove sorgeranno la facoltà di Architettura e i nuovi edifici Trifoglio e Nave del Politecnico sono in questi anni ancora coltivati ad orto, ed il montaggio delle tende, in preparazione dei campi, viene effettuato nello spiazzo antistante il campo Giuriati.

Sono presenti 3 sq.:Scoiattoli: csq. Guido Torelli, Falchi: csq. Gianni Polchi, vice Massimo Torelli, Pantere: csq. Giancarlo Dominioni

>> seguono le foto di questi anni:

Anno 1957-58

capo gruppo

assistente ecclesiastico, Don Giovanni Foi

capo reparto, Paolo Paganelli

aiuti Jaques Marois, Renzo Dionigi

capo branco ,

Campo invernale, Bazena (BS) insieme ai reparti IV° e XIV°,

Campo estivo, Ceresole Reale.

Il posto del campo invernale – un modesto albergo solitario in una amena conca - è raggiungibile solo a piedi, dopo una lunga marcia con zaini e sci in spalla, il reparto percorre la mulattiera mentre infuria una bufera di neve. Sono presenti anche alcuni genitori.

Uscita della Pattuglia Lupo (Alta Squadriglia) al Buco della Volpe (Monte Bisbino – CO). Marco A. ricorda che Jaques, che era un po’ più robusto, ha avuto qualche difficoltà a superare il passaggio a “sandwich” attraverso il quale si doveva passare vuotando i polmoni e trattenendo il respiro.

Viene effettuata un’uscita della Pattuglia Lupo con veglia (presente don Giovanni) e pernottamento alla 3° Alpe in val Ravella (Corni di Canzo). Il giorno successivo la pattuglia è salita alla sella fra i Corni e disceso al lago per poi raggiungere la stazione di Lecco.

Il Campo di San Giorgio, ad aprile, inizia con un grande gioco di due giorni ispirato al film “Il ponte sul fiume Kwai”. Durante la battaglia finale allo scalpo (al grido di Banzai!) il ponte viene fatto “saltare” da uno scout che riesce ad infiltrarsi tra i “difensori” e fa suonare la campana che rappresenta l’esplosivo.

Al campo estivo il capo reparto è Renzo Dionigi con aiuto Jacques Marois.

L’hike di reparto si svolge sulle pendici del Gran Paradiso, verso il colle del Nivolet, su un percorso impegnativo e non tracciato da sentieri, con avvicinamento di stambecchi.

Avviene un incontro con un reparto francese che sta effettuando il campo estivo nelle vicinanze: si realizza un grande gioco insieme, durante il quale due scout italiani (Franco C. ed Augusto F.) sono “rapiti e legati come salami” dal reparto francese e nascosti in una stalla: scopo del gioco è ovviamente liberarli, con un gran finale allo scalpo.

Sono presenti 3 sq.:Scoiattoli: csq. Marco Arecco, Falchi: csq., Massimo Torelli, Pantere: csq. Gianni Polchi

Nell’anno 1957, dal 27/7 al 21/8 si svolge il 9° Jamboree del Cinquantenario dello Scoutismo a Sutton Park - Coldfield (Birmingham) in Inghilterra, cui partecipano Guido Torelli, Gianni Polchi, Marco Arecco.

Inoltre al Rover Moot è presente un clan di rover della Lombardia, appositamente costituito per l’occasione, cui partecipano, tra gli altri, Renzo Dionigi e Jacques Marois.

Dalle note di Renzo D.: “Sutton Park è uno dei più vasti ed affascinanti parchi d’Europa, composto da immense brughiere, boschi, foreste, paludi e diversi laghi. Il 9° Jamboree fu un avvenimento storico, per la contemporanea celebrazione del 50° anniversario della fondazione del movimento, che avvenne in occasione del primo campo scout nel 1907 sull’isola di Brownsea nel Dorset, e per il 100° anniversario della nascita di Baden Powell. Per l’occasione si riunirono non solo gli scout del Jamboree, ma anche i capi scout per il 2° World Scout Indaba, i rover per il loro 6° World Rover Moot e le guide scout per il loro 3° Girl Guide World Camp. Vi furono 33.000 partecipanti provenienti da 85 paesi oltre a 17.000 scout britannici”.

>> seguono le foto di questi anni:

Anno 1958-59

capo gruppo assistente ecclesiastico, Don Giovanni Foi

capo reparto, Alberto Bonaiti

aiuti capo branco, Andrea Andena

Campo invernale, Bazena (BS)

Campo estivo, val D’Algone

Il capo reparto Alberto Bonaiti proviene da un altro reparto, in sostituzione di Renzo D., che lascia temporaneamente il reparto per motivi di studi universitari fuori Milano.

Il campo invernale si svolge nuovamente a Bazena, località isolata e raggiungibile solo a piedi dopo una lunga marcia, lungo una mulattiera innevata, anche se Don Gio vi è arrivato con la sua Fiat 600. Sono presento alcuni genitori.

Al campo regionale di S. Giorgio la sq. Scoiattoli, con Bruno Faleri caposquadriglia, si piazza al 7° posto assoluto, grazie alla realizzazione di una tenda montata su palafitte nel laghetto di Redecesio; l’impresa, come da concorso indetto dall’ASCI regionale, viene presentata con una lunga relazione scritta dal vcsq. Franco Casoni. È sicuramente il miglior piazzamento di una squadriglia del MI VI nelle annuali competizioni di S. Giorgio regionali, appannaggio da sempre di squadriglie del MI I!

Il campo estivo si svolge in Val d’Algone, Trentino. L’hike di reparto ha come meta il rifugio Dodici Apostoli.

È presente anche il Branco.

Sono presenti tre squadriglie: Scoiattoli: csq. Bruno Faleri, vicecsq. Franco Casoni, Falchi: csq. Massimo Torelli, Pantere: csq. Carlo Spighi.

>> seguono le foto di questi anni:

Anno 1959-60

capo gruppo, Dario Faleri

assistente ecclesiastico, Don Giovanni Foi

capo reparto, Guido Torelli

aiuti, Sandro Bernabei

capo branco, Andrea Andena

aiuti, Marco Arecco, Bruno Faleri

Campo invernale, Presolana

Campo estivo, La Visaille (Val Veny - Valle d’Aosta)

Per la prima volta la direzione di Gruppo è costituita quasi esclusivamente da rover provenienti dal MI VI, anche se Dario Faleri, nuovo Capogruppo, e l’Akela Andrea Andena provengono dal Clan della Rocchetta.

Il reparto è sempre più numeroso, e viene formata una 4° squadriglia, Cobra.

Vengono rifatti gli “angoli” di squadriglia nella sede di via Villani.

Il Branco, quest’anno, è poco numeroso, al campo estivo di Varallo Sesia (VC) 1 sola sestiglia viene aggregata ai Branchi del Milano 1° “Seeonee” e “Mowah”. Tra i Cuccioli presenti Paolo Vezzoni ed Angelo Nastasi e Marco Arecco come Vecchio Lupo (Bagheera). Grande gioco notturno basato sui fantasmi, con grande paura da parte dei Lupi. Ad un cero punto un fantasma viene “spogliato” del lenzuolo che lo ricopriva da un Lupetto più sveglio degli altri e si scopre che il fantasma è Dario Faleri.

Il campo estivo scout è a La Visaille, in val Veni, allora assai poco frequentata dai turisti, ma solo da veri appassionati della montagna. È uno dei più bei campi estivi del reparto, sia per la località, in un bosco pianeggiante a fianco della Dora a quota 1500 m, sotto il Massiccio del Monte Bianco, sia per le attività svolte. Sono realizzate le tende sopraelevate, grazie a tronchi messi a disposizione in loco, un interessante altare coperto e un considerevole alzabandiera. Il tempo quasi sempre clemente ha consentito di effettuare oltre alle normali attività, hike di squadriglia di 2 giorni assai impegnativi, con pernottamento in alta quota all’addiaccio, utilizzando solo teli impermeabili, attraverso le valli Venì e Ferret, avvicinando il tunnel del Monte Bianco, in costruzione in quegli anni. Il campo viene vinto dalla sq, Scoiattoli.

Alla giornata dei genitori sono presenti numerosi parenti, la messa viene celebrata nel santuario di Notre Dame de la Guerison, ai piedi del Ghiacciaio della Brenva.

Sono presenti quattro squadriglie: Scoiattoli: csq. Franco Casoni, vcsq. Carlo Bussolati; Falchi: csq Franco Pirrone, vcsq. Mario Casoni; Pantere: csq. Carlo Villa, vcsq. Augusto Ferrari, Cobra: csq. Giorgio Caccamo, vcsq. Roberto Previtali.

>> seguono le foto di questi anni:

Anno 1960-61

capo gruppo, Dario Faleri

assistente ecclesiastico, Don Giovanni Foi

capo reparto, Guido Torelli

aiuti, Franco Ceruti,

capo branco, Ermanno Ripamonti

aiuti, Marco Arecco, Sandro Bernabei, Bruno Faleri (Hati)

Campo invernale, Presolana

Campo estivo, scout Piani Bassi di Valtorta - Campo dell’Ariete

Campo estivo, lupetti Piani Bassi di Valtorta

Al campo invernale partecipa anche il branco, l’accantonamento è in una pensione in prossimità del passo della Presolana.

Per il branco, il Campo S. Giorgio, allora regionale, si tiene a Ponte Selva. Ne parla un articolo firmato Hati sul giornalino di branco “La Liana” datato aprile 1961. Per partecipare al S. Giorgio e battersi per la conquista del Totem di S. Francesco era necessario raccogliere 5000 francobolli; l'addetto alla raccolta era il lupetto Ezio.

I Lupetti al campo estivo sono alloggiati nella scuola elementare di Valtorta.

Il campo estivo scout si svolge su un altopiano, sotto il Pizzo dei Tre Signori. Non è possibile realizzare le tende sopraelevate, per mancanza di tronchi.

Tra le altre attività si svolge un hike di 3 capisquadriglia della durata di 2 giorni, caratterizzato dalla pioggia continua.

Sono presenti 4 squadriglie, Scoiattoli: csq. Franco Casoni, v.csq. Carlo Bussolati, Falchi: csq Franco Pirrone vcsq. Mario Casoni,; Pantere: csq. Roberto Previtali; Cobra: csq. Giorgio Caccamo, vcsq. Giannino Bernabei

>> seguono le foto di questi anni:

Anno 1961-62

capo gruppo, Dario Faleri

assistente ecclesiastico, Don Giovanni Foi

capo reparto, Guido Torelli

aiuti, Bruno Faleri

capo branco, Ermanno Ripamonti

aiuti, Sandro Bernabei, Franco Casoni

Campo invernale, S. Michele di Formazza

Campo estivo, scout Montegrino Val Travaglia – Campo della Beccaccia

Campo estivo, lupetti Brinzio (VA) chalet Prato del Noce “Tana della salda rupe”

Branco della Rupe: il branco è numeroso, con molti nuovi lupetti, poiché ben gestito dal nuovo Akela Ermanno Ripamonti, proveniente dal MI XXII, e dall’aiuto Sandro Bernabei, e grazie anche al proselitismo di Don Giovanni, che insegna religione nella scuola elementare di P.za Leonardo da Vinci; sempre più lupetti salgono a fine anno al reparto.

Viene fondato il Clan della "Nebbia" da cinque Rover Renzo Dionigi, Guido Torelli, Marco Arecco, Alessandro Bernabei e Bruno Faleri , che hanno fatto il noviziato al Clan "La Rocchetta". Renzo Dionigi è Capo Clan e Bruno Faleri Maestro dei Novizi.

I primi novizi rover, saliti alla Rocchetta di Airuno con una cerimonia che diverrà una tradizione per il gruppo MI VI (i novizi, che lasciano il reparto ad uno ad uno, devono percorrere di corsa la lunga scalinata che porta alla Rocchetta, e qui giunti, senza più fiato nei polmoni e con la voce rotta dalla fatica appena sostenuta per la corsa in salita, vengono invitati dalla direzione del clan ad intonare un canto….), sono Ario Marchesi, Franco Casoni, Franco Pirrone.

Il noviziato prevede, oltre alla riunioni di clan, attività di servizio presso una Branca.

Si realizza un hike di noviziato con Renzo D., Bruno F. e Franco C. sulla Grigna, partenza dalla stazione ferroviaria di Mandello del Lario (a quota 240 m s.l.m.) e arrivo dopo una intera giornata al rifugio Rosalba (1720 m), non presidiato, dove si pernotta.

Scoiattoli: csq. Carlo Bussolati, vcsq.Angelo Nastasi; Falchi: csq. Mario Casoni, Pantere: csq. Augusto Ferrari, vcsq. Giannino Bernabei; Cobra: csq. Giorgio Caccamo, vcsq. Enrico Franciosi

>> seguono le foto di questi anni:

Anno 1962-63

capo gruppo, Dario Faleri

assistente ecclesiastico, Don Giovanni Foi

capo reparto, Bruno Faleri

aiuti, Ario Marchesi,

capo branco, Sandro Bernabei

aiuti, Franco Casoni, Franco Pirrone (novizi rover)

Capo Clan, Renzo Dionigi

Maestro dei Novizi

Novizi rover

Nell’ottobre 1962 Ermanno Ripamonti lascia il Gruppo e subentra Sandro Bernabei quale Akela.

Campo invernale, Val Formazza Casa Alpina Pio XII

Campo estivo, scout Ceresole Reale

Campo estivo, Branco Alpe Frim, Mottarone (NO) con il Branco MI XXII, Akela Ermanno Ripamonti,

Campo regionale, di S Giorgio 4-5/Maggio S. Angelo Lodigiano - Castello di Monguzzo Merate per i Lupetti

Scoiattoli: csq. Carlo Bussolati, Falchi: csq. Mario Casoni, vcsq. Vittorio Gallotti (con Rutilio Franciosi), Pantere: Paolo Turello, Cobra: csq. Giorgio Caccamo

Oltre al campo estivo, alcuni scout, costituenti una squadriglia, partecipano nell’agosto del 1963 al Jamboree, che si tiene in Grecia nella Piana di Maratona: sono Giorgio Caccamo, Mario Casoni, Vittorio Gallotti e Paolo Turello. Il Jamboree è sotto il patrocinio del principe Costantino, figlio del Re di Grecia. Gli scout italiani sono imbarcati a Taranto su un incrociatore della Marina Militare Italiana, e dopo la traversata del mar Adriatico, vengono sbarcati direttamente con un mezzi da sbarco nella Piana di Maratona.

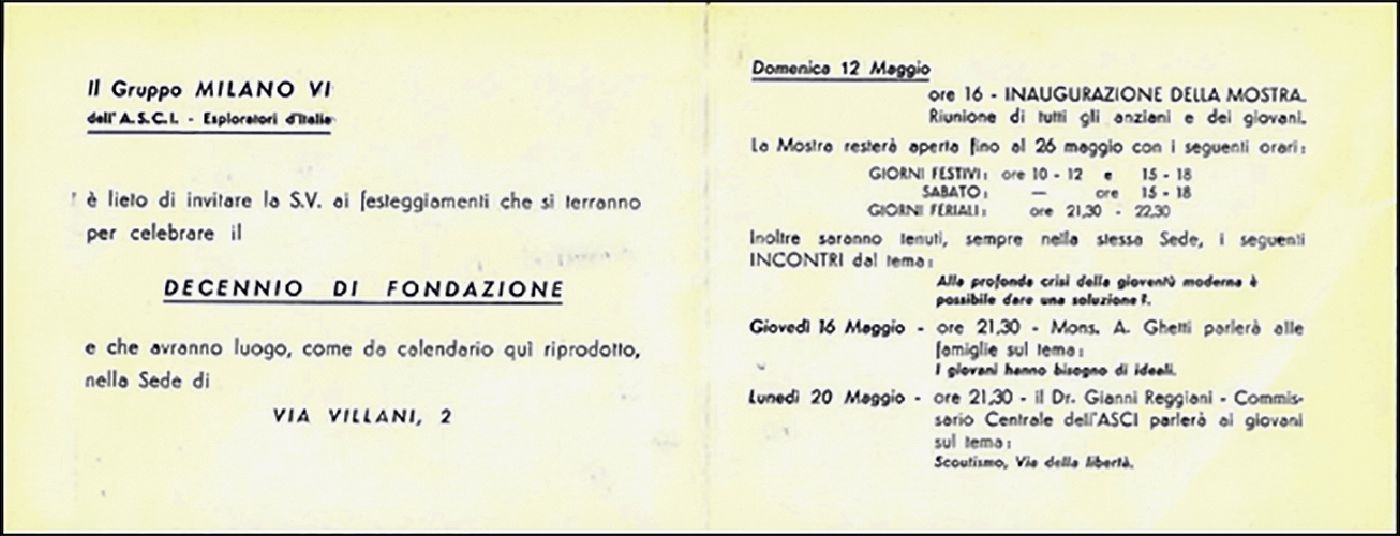

In occasione del decennale di fondazione del MI VI viene organizzata, nella sede di via Villani, una mostra delle attività del Reparto e del Branco, con installazione di una tenda, e di una cucine da campo, e pannelli con fotografie, ecc., con grande seguito di pubblico, non solo di genitori e parenti, come evidenziato dal libro che raccoglie le firme dei visitatori. È interessante notare la firme dei genitori, o quelle con scrittura ancora infantile di lupetti o giovani scout, che sarebbero successivamente diventati illustri professori o dirigenti o affermati professionisti.

Partecipa anche il Capo Scout d’Italia, Giuseppe Mira, oltre ai capi regionali e provinciali ed al mitico “Baden” mons. Ghetti.

Per l’occasione viene coniata una medaglia ricordo.

>> seguono le foto di questi anni:

Anno 1963-64

capo gruppo, Dario Faleri

assistente ecclesiastico, Don Giovanni Foi

capo reparto, Franco Casoni

aiuti, Giorgio Caccamo

capo branco, Sandro Bernabei

aiuti, Franco Pirrone, Ario Marchesi

Capo Clan: Dario Faleri

Maestro dei Novizi: il noviziato non è più presso il MI VI

Novizi Rover: Carlo Bussolati, Giannino Bernabei, Mario Casoni, Augusto Ferrari

Campo invernale, Val Formazza

Campo estivo, scout Val Canale

Campo estivo, Branco Armeno (NO) Baita dei frassini

Campo regionale, S Giorgio: nel Parco della villa Reale di Monza.

Il campo invernale è tenuto in una casa di riposo in Val Formazza, con la presenza di alcuni genitori.

Il campo estivo è caratterizzato da hike di squadriglia particolarmente impegnativi: in particolare, una squadriglia (Scoiattoli) smarrisce la strada e arriva al campo con un pesante ritardo sulla tabella di marcia prevista, lasciando in grande apprensione la direzione di reparto.

Hike dei Cobra: da Val Canale al Rifugio Gemelli, poi al Passo di Mezzeno e Lago Branchino,

ritrorno a Val Canale.

Hike dei Falchi: Lago Branchino poi sotto all’Arera e poi Passo del Re, per un percorso senza un sentiero tracciato, e ritorno a Val Canale per una discesa difficile e impegnativa.

Durante il campo estivo scout in Val Canale Don Gianfranco Pozzi sostituisce Don Giovanni Foi, che assume l’incarico di Assistente Regionale e si trasferisce nella casa del Clero. Il nuovo assistente ecclesiastico arriva al campo completamente digiuno di scoutismo e il primo impatto con il modo di vivere scout non è proprio entusiasmante; occorrerà qualche mese e tante riunioni e discussioni con la direzione di reparto perché don Franco possa assimilare la metodologia educativa e lo stile dello scoutismo. Ma da quel momento diventa il più attento e appassionato assistente ecclesiastico che il MI VI abbia avuto.

Scoiattoli : csq. Angelo Nastasi, vcsq. Stefano Zan; Falchi: csq. Vittorio Gallotti, vcsq. Andrea Micheli (e Paolo Vezzoni); Cobra: csq. Carlo Vezzoni, vcsq. Piero Micheli, (e Silvio Lora Lamia, Paolo Curtarello, Graziano Marchi).

>> seguono le foto di questi anni:

Anno 1964-65

reparto MI VI

capo gruppo, Dario Faleri

assistente ecclesiastico, Don Gianfranco Pozzi

capo reparto, M. Loubens Franco Casoni (fino a Dicembre), poi Giorgio Caccamo

aiuti, Ario Marchesi, Giannino Bernabei

capo branco, Sandro Bernabei

aiuti, Franco Pirrone

A Dicembre ’64, al termine di una uscita alla Rocchetta di Airuno, viene fondato il nuovo reparto MI XXIV “Guy de Larigaudie” (1) con Franco Casoni caporeparto e partendo da una squadriglia del MI VI (Scoiattoli), facendo opera di proselitismo presso l’oratorio della parrocchia Santo Spirito in via Bassini, mediante l’installazione di qualche tenda e numerosi colloqui ed incontri con genitori e ragazzi.

Il nuovo assistente è Don Francesco Berra, un sacerdote rosminiano che ha partecipato al Jamboree a Sutton Park, e che è un deciso sostenitore dello scoutismo, che conosce bene.

La direzione del nuovo reparto rimane comunque nel gruppo MI VI.

reparto MI XXIV Guy de Larigaudie

assistente ecclesiastico, don Francesco Berra

capo reparto, Franco Casoni

aiuti, Carlo Bussolati, Giannino Bernabei

Sede: Via Bassini, parrocchia S. Spirito

Capo Clan: Guido Torelli

Maestro deiNovizi:Bruno Faleri.

Campo invernale, Bazena - rifugio Carlo Tassara (Breno)

Campo estivo, scout Albogno - Val Vigezzo

Campo dell’Amicizia, (entrambi i reparti, in campi distinti)

Campo estivo, Branco Albogno - Val Vigezzo

Campo di Clan, Albogno - Val Vigezzo

Il campo estivo si svolge in Località Albogno per tutte le Branche del MI VI e MI XXIV, sia pure in campeggi diversi e sufficientemente distanti, a causa della necessità da parte di Don Franco di poter presenziare a tutte le attività. Si svolgono alcune attività in comune tra i due reparti.

La Val Vigezzo è nota come la “valle dei pittori”, per la presenza, lungo i vari sentieri, di innumerevoli cappelle ed edicole dedicate a vari Santi e Madonne, riccamente dipinte. Gli hike di reparto e di squadriglia si svolgono in un ambiente piacevole ed artistico.

Don Francesco invita la direzione del MI XXIV nel Collegio Rosminiano di Domodossola, casa madre del suo ordine religioso, per una cena con i suoi confratelli.

Sandro Bernabei diventa Akela provinciale, Marco Arecco lo segue come Vecchio Lupo del Lago

_____________

NOTA:

(1) Guillaume Boulle de Larigaudie, conosciuto come Guy de Larigaudie (Parigi, 18 gennaio 1908 – Mousson, 11 maggio 1940)

Noto per le sue imprese avventurose, tra le quali il primo collegamento Parigi-Saigon in automobile, era un convinto assertore degli ideali dello scautismo. Conosciuto tra gli scout di tutto il mondo come "il rover leggendario", è ancora oggi un esempio di rettitudine e di forza morale. Entra nello scautismo, nel Gruppo Saint-Augustin 12º di Parigi nell'ottobre del 1923.

Ben presto Guy si interroga sulla propria vocazione. Nel 1926, entra nel seminario di Issy-les-Moulineaux, ma si sente ben presto soffocare tra le sue mura. A partire dal 1933, collabora regolarmente con la rivista Le Scout de France che pubblica i suoi primi racconti. Yug, anagramma del suo nome di battesimo, suo primo romanzo, viene finalmente pubblicato.

Nel 1934 Guy, come inviato della rivista, entra a far parte della delegazione francese invitata al Jamboree di Frankston, in Australia. S'imbarca a Tolone all'età di 26 anni sull'Oronsay, con una ventina di compagni scout: Porto Said, canale di Suez, Aden, Colombo,…Sydney; poi il ritorno per la Nuova Caledonia, Tahiti, Panamá le Antille, ecc. Nel 1935 s'imbarca sul transatlantico Normandie con destinazione Stati Uniti, paese che attraverserà per tre vie principali: la rotta est-ovest, da New York a Los Angeles; la rotta dei Boschi Rossi, lungo le coste del Pacifico; la rotta del Nord, attraverso la grande Prateria, Minneapolis, Detroit fino al Québec. Infine partendo da San Francisco verso le isole del Pacifico. Dai suoi viaggi trarrà il materiale per i suoi libri, Par trois routes américaines e Résonance du Sud. Nel 1937, accompagnato da Roger Drapier, Guy de Larigaudie si lancia nella grande avventura della sua vita: il primo collegamento automobilistico Parigi-Saigon, al volante di una vecchia Ford 19 CV 4 cilindri che aveva già percorso 70.000 km, e battezzata Jeannette. Dopo Ginevra, Vienna, Budapest, Belgrado, Sofia, raggiungono la Palestina, poi attraversano l'Afghanistan e l'India prima di lanciarsi veramente verso l'ignoto, in mancanza di informazioni o mappe precise e soprattutto attraverso regioni accidentate di difficile accesso. A Saigon, infine, nel 1938, lo aspetta un'incredibile festa scout all'interno dello stadio. Al suo ritorno in Francia, Guy racconta del suo viaggio a un giornalista di Radio Paris.

Allo scoppio della seconda guerra mondiale, il 1º settembre 1939, Guy raggiunge l'11º Reggimento Corazzieri presso il campo di Mailly. L'11 maggio 1940, nel corso di un combattimento con le armate tedesche nel bosco di Musson , in Belgio, cade colpito a morte. Dal 1940, diverse generazioni di scout hanno conservato la memoria del "Rover Leggendario". La sua memoria viene ancora oggi onorata dai numerosi gruppi scout che, in Francia, Germania, Italia, Polonia, Vietnam e altrove, portano il suo nome. Riposa a Saint-Martin-de-Ribérac,. Guy de Larigaudie ha lasciato ai suoi contemporanei e alle generazioni future un messaggio spirituale, che ha segnato in maniera indelebile migliaia di uomini e donne. Ai nostri giorni Dominique Lapierre, grande scrittore e romanziere (La città della gioia, 1984), ispirandosi direttamente all’esempio di Guy de Larigaudie, viaggia a lungo negli Usa e n Messico, e successivamente diventa giornalista in India, dedica il resto della vita a realizzare e finanziare ambulatori e ricoveri per poveri ed emarginati e, a Calcutta realizza la Casa della Speranza, una scuola per bambini portatori di handicap.

>> seguono le foto di questi anni:

Anno 1965-66

reparto MI VI M. Loubens

capo gruppo, Giuseppe Nastasi

assistente ecclesiastico, Don Gianfranco Pozzi

capo reparto, Giorgio Caccamo fino a gennaio 1966, poi Augusto Ferrari

aiuti, Carlo Vezzoni, Vittorio Gallotti

capo branco, FrancoPirrone

aiuti, Mario Casoni

Capo Clan: Guido Torelli

Maestro dei Novizi:

reparto MI XXIV Guy de Larigaudie

assistente ecclesiastico, don Francesco Berra

capo reparto, Franco Casoni

aiuti, Carlo Bussolati, Giannino Bernabei

Sede: Via Bassini, parrocchia S. Spirito

Campo invernale, MI VI Albogno

Campo estivo, scout MI VI Val Veny/Les Chapieux

Campo estivo, scout MI XXIV Bagolino

Campo estivo, Branco

Campo estivo, scout MI XXIV Bagolino

Campo estivo, Branco

Il Campo Invernale MI VI viene fatto ancora ad Albogno, in una casa priva di alcune finestre, una sola stanza è riscaldata con una stufa, la cucina.

Il Campo Estivo è un Campo Mobile. Nella prima settimana, dopo una giornata a La Thuile (in cui di notte nevica), il Reparto si trasferisce a piedi in Francia attraverso il passo del Piccolo San Bernardo, fino a Les Chapieux, località in Francia sotto il col de la Seigne (con una camminata massacrante). Dopo un paio di giorni attraverso il col de la Seigne il reparto torna in Val Veny.

Sul colle (2516 m) vengono fatte le Promesse dei nuovi scout. In Val Veny il reparto si ferma per una settimana. Il Campo è vinto dalle Aquile.

Sq: Aquile: csq. Andrea Micheli, Cobra: csq. Piero Micheli, con Graziano Marchi, Paolo Curtarello, Federico Facchinetti; Pantere: csq. Sandro Reggiani, Falchi: csq. (Paolo Vezzoni, con Giancarlo Mazzola, Giorgio Milesi, Enrico Pallidi, Francesco Chiesa.

>> seguono le foto di questi anni:

Anno 1966-67

reparto MI VI M. Loubens

capo gruppo, Giuseppe Nastasi

assistente ecclesiastico, Don Gianfranco Pozzi

capo reparto, M. Loubens Augusto Ferrari

aiuti, Carlo Vezzoni, Vittorio Gallotti;

capo branco, Mario Casoni

aiuti, Enrico Franciosi, Ario Marchesi

Capo Clan:

Maestro dei Novizi: Armando Viapiano,

Novizi: Sandro Reggiani, Piero Micheli, Amedeo Langella, Paolo Vezzoni, Giancarlo Mazzola

reparto MI XXIV Guy de Larigaudie

assistente ecclesiastico, don Francesco Berra

capo reparto, Carlo Bussolati

aiuti, Angelo Nastasi

Sede: Via Bassini, parrocchia S. Spirito

Campo invernale, MI VI

Campo estivo, scout MI VI

Campo estivo, scout MI XXIV

Campo estivo, Branco

Falchi : csq: Andrea Micheli, Giorgio Milesi

>> seguono le foto di questi anni:

ADDRESS

ASSOCIAZIONE MILANO VI

C/O PROF. ERMANNO RIPAMONTI

VIA TOLSTOJ, 45

20146 MILANO

CONTACTS

Email: amicimilano6@infinito.it

Phone: 335 7756360

Phone: 380 3893592